01.群馬で自然素材の家に住むという選択。

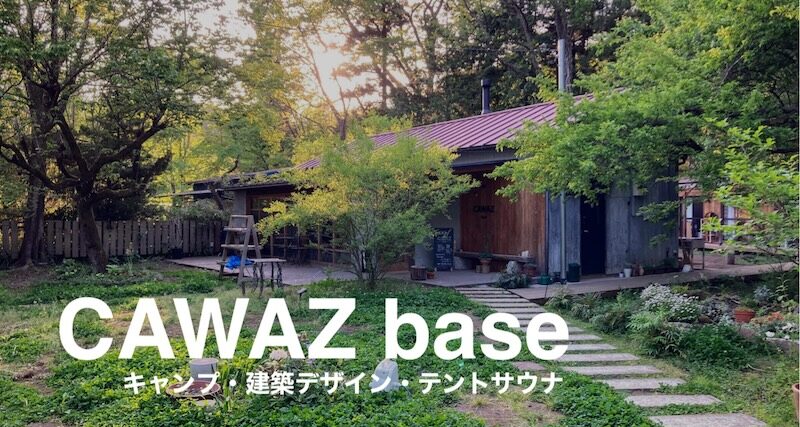

東京から電車で1時間半。車なら関越道を北へと小一時間。群馬県という地名を聞いたとき、多くの人が温泉と自然豊かなイメージを思い浮かべるかもしれない。でもそれは、ただの田舎という意味ではない。むしろ、都市にはない「人らしい暮らし」が息づいている場所。いま、群馬という場所で自然素材の家を建てるという選択が、注目されはじめている。

IZANAGIが群馬での家づくりにこだわる理由は、単なる地産地消の発想からではない。

この土地の空氣、光、風、水、土。そういった自然環境そのものが、私たちの目指す住宅の理想と親和性が高いからだ。自然素材は、生まれ育った土地にほどよく馴染む。木も土も、空氣と湿度によって呼吸し、時にしなる。その環境の中で最適化された素材を、適切な設計で組み上げる。つまり、群馬という環境で家を建てるということは、素材の魅力を生かせる舞台を選ぶということに他ならない。

たとえば、夏。気候変動もあってとにかく暑い。それは気温ではなく湿度の高さ大きく影響している。

そんな不快な夏は、漆喰の壁が吸湿し、無垢材の床が熱をやわらげ、軒の深い屋根が日射を遮る。自然素材が気候に呼応して機能する様は、まるで天然のエアコンだ。電気を消費する機械のエアコンを頼りすぎることなく、心地よい室温と湿度を保ってくれる。冬には陽だまりが柔らかく家の中に射し、漆喰の壁や無垢の木材が蓄熱してじんわりと空氣を温める。

電気に過度に依存せずとも、快適な居住環境が成立するというのは、どこか日本の原風景に通じるものがある。

(とはいっても、短い春の後、すぐに猛暑になるのは勘弁してほしいものだが..)

そしてもうひとつ、群馬には余白(スペース)がある。とにかく土地が広い。空が高い。景色のなかに広告が少ない。その心地よい余白は、都市生活で擦りへった感覚を取り戻すための、最良の環境でもある。家の窓を開けたとき、聞こえてくるのは鳥の声と木々のざわめき。そんな当たり前のことが、都市にいると贅沢になってしまう。

だからこそ、群馬での自然素材住宅は、建築という枠を超えて「住環境そのものをデザインする」ことに繋がる。

自然素材の家には、メンテナンスが必要な場面もある。けれどそれは手間ではなく「関わり」だと思う。素材の変化を楽しみ、風合いを育てるという視点。それは住まい手が暮らしの一部として家に関わる、という姿勢でもある。人任せではない、暮らしの自律性。群馬のような場所で自然素材と共に暮らすことは、ただの省エネやエコではなく、自分自身と住まいとの関係性を築きなおすことでもある。

さらに、IZANAGIではこうした自然素材をベースとしながら、現代的なテクノロジーも積極的に取り入れている。活水器によって水の質を整え、電磁波対策で目に見えないストレスから身を守る。これは、健康志向という表面的なラベルではなく「見えないものをどう扱うか」という現代における深いテーマだ。自然だけでは成立しない現代生活において、テクノロジーとの融合は避けて通れない。

けれど、それを支配としてではなく、調和として使うという意識が、私たちの家づくりの根底にある。

群馬県で自然素材の家を建てるという選択。

それは、単に土地の価格が手頃だからでも、移住支援制度があるからでもない。むしろ、もっと根源的な問いに向き合った先にある選択だ。自然の中に身を置き、自分自身の感覚を取り戻し、日々の暮らしを丁寧に扱いたい。そんな人にとって、群馬という環境は、やさしく、そして確かに開かれている。

「都市を離れることは、ライフスタイルの再構築」

そう考える人にこそ、群馬での自然素材住宅は、新しい暮らしの起点になるはずだ。自然素材の家は、素材以上に考え方が大切である。選ぶということは、自分自身の未来に対して、ひとつの意思を示すことでもある。

そして、経済活性と称した大企業による大量生産と大量消費は、環境資源を枯渇させるばかりで日本だけでなく地球全体に問題を引き起こしている。

生産から施工まで顔が見える範囲で丁寧に消費まで行い、可能な限り土に還りやすい素材を、僕ら消費者が選択することが、これからの時代、とても大切なことだと思う。

02.本物の自然素材が生み出す深い呼吸と快適性。

朝、起きた時、最初に意識して吸い込んだ空氣が、どこか違う。

そんな感覚を味わったことがあるだろうか。

自然素材の家に暮らしていると、日常の当たり前が少しずつ、でも確実に変わっていく。

群馬のように四季の輪郭がはっきりとした地域では、夏の湿気も冬の乾燥も容赦ない。そのなかで、心地よく、心静かに、深く呼吸できる空間をつくるには、素材の力がものを言う。コンクリートやビニールクロスでは太刀打ちできない空氣の質。それを変えるのが、ホンモノの自然素材だ。

たとえば、じっくりと常温で乾燥させた床材や天井材。

触れるとひんやりとする夏の朝も、ふんわりと温かさを感じる冬の夕方も、その質感は変わらない。調湿作用のある漆喰、呼吸を妨げない天然の塗料や和紙。こうした素材が壁や天井に使われていると、家全体が呼吸しているかのような、柔らかな空氣の流れが生まれる。

それは「空氣が澄んでいる」とか「癒される」という感覚よりも、もっと身体にダイレクトに響く感じ。住んでいる人の呼吸が深くなる、眠りが深まる、子どもの肌荒れが落ち着いた。そんな、数字では測れない変化が起こってくる。

実際に、この記事を書いている僕自身もそんな体験をしている。

都市部に暮らしていると、気づかぬうちに「ノイズだらけの空気」に囲まれている。人工的な素材、化学物質、過剰な気密性。便利さと引き換えに、身体が本来持っているリズムは少しずつ鈍っていく。自然素材の住宅に身を置いたとき、多くの人が感じるのは、「あ、ラクだな」という身体の声。

理屈ではなく、体感でわかる快適性がそこにある。

また、見た目にも自然素材は強い。時間とともに経年変化していく木の表情、陽の光でわずかに色合いが変わる和紙の壁。どれもが静かに、しかし確かにその家の物語を育てていく。新品のような均一さではなく、使い込むほどに味わいを増す佇まい。それは、住む人の人生と重なるものだ。

IZANAGIの家づくりでは、素材選びに妥協しない。たとえば南九州の肥沃な山で育った杉、地場の左官職人が手仕事で塗る漆喰の壁など。見えないところにも自然素材を用いることで、快適さの質が底上げされる。結果として、冷暖房に頼らずとも、冬は足元からあたたかく、夏はさらりとした空氣に包まれる空間が実現する。

「自然素材住宅」という言葉が広告として使われすぎた今、あらためて「ホンモノとは何か」を考える必要がある。見せかけだけの自然風ではない、本当に身体が緩み、整い、呼吸できる空間。それを感じるのは、五感。もっと言えば、第六感のような深い部分だ。

これは笑い話だが、広島風お好み焼き、という言うと広島県民は「風じゃない、お好み焼きだ」と心のなかで思っているそうだ。つまり、広島県民がふだん食べているお好み焼きこそが本物であって、広島風はちがうということらしい。

群馬を拠点に、都内や埼玉、栃木へと活動の幅を広げるIZANAGIは、この「深く呼吸できる家、眠りが深くなる家」という価値を、より多くの人に届けたいと考えている。それは、ただのデザインや素材の話ではない。

住まいを通じて、その人の暮らしと生命の質が変わるということ。

極上の快適性とは、ハイテクでも最先端でもない。空氣と、光と、肌が調和すること。ホンモノの自然素材に包まれたとき、人はようやく、本来の自分を取り戻す。そんな家を、私たちはつくっていくつもりだ。

03.群馬の気候と風土に合った自然素材を選ぼう。

群馬に暮らしていると、つくづくこの土地の気候は極端だと感じる。

夏は身体にまとわりつくような蒸し暑さ、冬は赤城おろしが容赦なく吹きつける。北海道から移住してきた人が「群馬のほうが寒い」と言うこともあるくらい、風の冷たさと乾燥は強烈だ。

そんな気候の中で、どうすれば一年を通して快適に暮らせるのか。

その鍵を握るのが「湿度」だ。

暑いだけならまだしも、群馬の夏は湿気がこもる。気温と湿度がダブルで上がると、身体は休まるタイミングを失い、エアコンに頼る時間が自然と増えてしまう。けれど、もし家そのものが湿度をコントロールしてくれたら?

それだけで室内の空氣の質は大きく変わる。

そこで選ばれるのが、漆喰をはじめとした自然素材の壁。中でも、混じり気のない自然素材だけでつくられた漆喰は、群馬のような地域にとって非常に頼もしい存在だ。自然由来の漆喰は、湿度が高ければ吸い、乾燥していればゆるやかに湿気を放つ。この呼吸するかのようなリズムが室内の空氣をととのえてくれる。

梅雨時でもジメジメとした重さがなく、真夏でも空氣がさらりと軽やかになる。

さらに、漆喰には抗菌・消臭といった副次的な力もある。無垢材と組み合わせることで、湿度もにおいもコントロールしやすくなり、暮らしの質がぐっと上がる。

ただし、ここで大切なのは「素材そのものの質」。

市場には漆喰風の内装材も多く出回っているが、化学物質や合成樹脂を混ぜたものでは、本来の調湿機能は十分に発揮されない。見た目は似ていても、空氣の質がまったく異なる。

群馬県のように自然環境が豊かな反面、気温・湿度の振れ幅が大きい土地では、建物そのものが「環境装置」として機能することが望ましい。その意味でも、素材は本物を選ぶ必要がある。

冬になると、群馬の空氣は一転して乾燥する。加湿器を使ってもすぐにカラカラになり、喉や肌が荒れる季節。群馬出身のバンド「BOØWY」の曲にある「乾いた風にかき消されて..」は本当なのだ。そうしたときにも、呼吸する素材があることで、室内の潤いが自然に保たれる。

天井や壁にしっかりと自然素材の層があると、加湿器に頼りすぎる必要もなくなる。

常温乾燥の杉材も、湿度の調整にひと役かってくれている。

気密性と断熱性ばかりが注目される昨今の住宅事情だが、群馬のように自然の力が強い地域では、それだけでは電気と機械に頼らざるを得なくなり過乾燥の原因にもなる。必要なのは、呼吸し、春夏秋冬と調和する素材。建物自体が生きているように湿度を調整し、空氣を整えてくれることが、健康的な住環境につながる。

IZANAGIの家づくりでは、こうした気候風土との対話を大切にしている。どれだけ素材が優れていても、土地に合わなければ意味がない。だからこそ、地域に根ざした知恵と経験、そして自然との共存感覚が必要になる。

群馬県に暮らすということは、この気候と付き合っていくということでもある。ならば、自然のリズムを味方につけ、素材の力を活かす住まいを選ぶべきではないだろうか。

冷暖房に頼りすぎず、エネルギー負荷を抑え、身体の感覚がととのっていく。そんな暮らしは、自然素材という選択からはじまるのではないでしょうか。

04.なぜ自然素材の家は健康にフィットするのか?

「この家に住んでから、よく眠れるようになった。」

そんな言葉を聞くことがある。快眠グッズや寝具の話ではない。住まいそのものが、身体に作用しているという実感。言語化しにくいけれど、確かに存在する感覚の変化だ。

自然素材の家は、副交感神経が優位になりやすく、夜の眠りが深くなったり、朝の目覚めが軽くなったりする。これは医学的にも説明がつく。人間の身体は、温度、湿度、におい、音、触覚など、環境からの微細な刺激に敏感に反応する。つまり、空間そのものが「快・不快」を決め、身体の自律神経に影響を与えている。

とくに赤ちゃんや高齢者、アレルギー体質の人など、感覚が鋭い人ほど、その影響をダイレクトに受ける傾向がある。私たちが愛するペットも同様で、犬や猫が安心して眠れる空間は、実は人間にとっても理にかなった環境なのだ。

自然素材は、空氣の質を整えるだけでなく、肌に触れたときの感覚にも違いがある。たとえば、無垢の床に素足で立つと、冬でもほんのり暖かく、夏はサラリとしている。ビニールクロスのような冷たさや、化学繊維のチクチクした刺激もない。素材に触れるだけで、身体がゆるむ。これは日常のストレスを和らげる大きな要素になる。

自然素材住宅が「健康住宅」と呼ばれる理由は、単なるマーケティング用語ではない。

そこには、医学的な理屈と身体感覚の両方が交差している。

たとえば、揮発性有機化合物(VOC)

難しい専門用語を出して申し訳ないと思うが、事実だから書いておこう。

接着剤や塗料、防腐剤などに含まれるこれらの物質は、においや刺激が強くなくても、知らぬ間に空間に広がり、呼吸や皮膚を通じて身体に取り込まれる。新築特有のツンとしたにおいの正体は、まさにこれだ。

「においがしないから大丈夫」という人もいるかもしれない。でも、それは鈍感になっているだけかもしれない。環境に対する感覚は、麻痺していくこともあるのだ。実際は、人それぞれ体質も耐性も異なるが、その影響は年を重ねるごとに表に出てくるのだ。

本物の漆喰は、こうした負荷を排除する。あの嫌なにおいを分解して消す力を持っている。微細な孔が空氣中の有害物質をを吸着分解し、空間全体の質をやわらかく整えてくれるのだ。

これは人工的な空調では再現できないし、高性能の空気清浄機でも不可能である。

身体にフィットするのは、良質な空氣を保つだけではない。

もうひとつが無垢の床材だ。それも、高温で強制的に乾燥させた量産の無垢材でなはなく、常温もしくは低音で乾燥させた床材のこと。例えば、冬の寒い時期に無垢の床に素足を置いたときの、ヒヤッとしない感覚。じめっとした真夏の多湿の日でも足裏に感じるサラッとした感覚。

これらは数値化が難しいが、確かに身体が感じ取っている違和感のなさなのだろう。これは、自然素材住宅が身体にフィットしている証でもある。

現代の住まいは、断熱性や気密性、スマート機能など、利便性においては日々進化している。でも、それが「身体が安らぐ住まい」であるとは限らない。人工的に整えられた環境が、むしろ本来持つ身体のリズムや調整力を乱してしまうこともある。

だからこそ今、自然素材の住まいが注目する人が増えてきた。人は本来、木や土、石、草といった自然のなかで進化してきた生き物だ。その成分に囲まれることで、身体は本能的に安心し、深い呼吸が戻ってくる。

呼吸で取り入れるのは酸素だけではない。湿度や温度、におい、目に見えない粒子まで、空氣のすべてが身体に作用する。自然素材の家は、その全体をやさしく整える。

理由は明快だ。

自然素材の家は、ただオーガニックとかナチュラルという美意識(人を誘導するためのマーケティング用語でもある)だけで選ばれるものではない。本質的に、人の身体と調和し、心を静めてくれる環境としての力を持っている。

その結果が「よく眠れるようになった」「疲れにくくなった」という形で、現れてくるのだろう。家のクオリティを表す指標として「深く眠れる」は私たちの健康にとって、とても大切な要素だ。

それは、科学で説明できる部分と、説明できない身体感覚のちょうど中間にある。そして何より、毎日の暮らしの土台となる「住まい」の原点でもあると私たちは考えている。

05.電磁波対策をして心地よさを科学する。

気づいているようで、見落としているもの。それが、電磁波という存在だ。

スマートフォンやWi-Fi、IH調理器、電子レンジ、Bluetooth対応家電。現代の住まいは利便性に満ちている。けれど同時に、それらが発する微弱な波は目に見えず、音もにおいもないけれど、確実に身体に届いている何かが、じわじわと感覚を鈍らせているかもしれない。

特に日本の住宅は、この近年で家電の数も照明も飛躍的に増え、それに伴って電気配線も増え、複雑化した。スイッチひとつで快適を得られるようになった半面、住宅内に広がる電磁波の影響も確実に増している。

この記事を書いている僕自身は、電磁波を体感覚で知覚できる。例えば、電車のパンダグラフのすぐ下に乗り込んだ時、IHクッキングヒーターの前に立った時、強力なWi-Fiがあって皆がスマホやPCをいじっているカフェなどでは、頭やお腹がビリビリくる。

もちろん、便利な暮らしを否定するわけではない。

むしろ、その恩恵は生活をより豊かにするための強力な味方だと思っている。大切なのは、その力を理解し、上手に距離を取りながら暮らしに組み込むこと。ちょうど、強いスパイスをほんの少し加えるだけで料理が際立つように、過剰な使い方をしなければ、テクノロジーは生活の質を高めてくれる。

だからこそ、あえて「電磁波対策をした家」という選択肢を持つことが、これからの住まいづくりには必要だと感じている。

たとえば、壁の内側に導電性のある特殊な塗料を塗布することで、高周波の電磁波を遮断する。電気配線の配置やアースの取り方を工夫することで、低周波のノイズを減らす。配線そのものをシンプルに整えることで、室内の電磁環境を穏やかに保つことができる。

さらに見落としがちなのが、外的な要因だ。送電線や変電所、携帯電話の基地局といったインフラからも電磁波は常に届いている。住まいの立地選びの段階で、そうした周辺環境も視野に入れることで、より安全で快適な暮らしに近づく。

自然素材住宅との親和性も非常に高い。木、漆喰といった天然素材は、それ自体が電気を通しにくく、静電気も起こりにくい。だから空氣が軽く、肌触りもやさしい。そこに、電磁波という見えないレイヤーを整える工夫を重ねれば、空間の質は次元を超えていく。

群馬のように寒暖差が大きく、湿度の変化も激しい地域では、自律神経が乱れやすい。空間の質が整っているだけで、眠りが深くなったり、朝の目覚めが軽くなるのを感じる人も多い。これは決して思い込みではなく、身体が微細な環境変化に反応している証だ。

実際、電磁波過敏症という概念はすでに欧米では浸透しており、WHOもその健康影響について警告を出している。症状として現れるのは、慢性的な疲労や頭痛、不眠、集中力の低下など。確定的な診断が難しいからこそ、見過ごされがちだが、感受性の高い人にとっては切実な問題だ。

それを防ぐための手段として、電磁波対策はもっと日常的であっていい。むしろ、自然素材と組み合わせることで初めてその真価を発揮する。

IZANAGIでは、そうした空間の静けさを大切にした設計を行っている。家の性能というと、断熱や耐震、気密性といった数値化できる指標に意識が向きがちだ。でも、実はその先にある「なんとなく落ち着く」「よく眠れる」といった感覚のほうが、暮らしの質を左右していることが多い。

光、風、音、温度、触感、そして電磁環境。これらすべてがバランスよく整った時、私たちの家はようやく身体にフィットする場所になる。

テクノロジーの力を借りながらも、身体に無理をかけない。便利さと静けさの両方を味わえるのが理想の家。それが、これからの健康に配慮した住宅のスタンダードになっていくのではないだろうか。

06.活水器で暮らしの水を整えてみよう。

私たちの暮らしに欠かせない「水」。食べる、洗う、流す、潤す。どの瞬間にも水はある。そして成人の身体の約60パーセントが水でできているという事実は、どんな水を日常的に取り込むかが健康や体調に直結していることを物語っている。

だが、その重要性に比べて、水に対する意識は驚くほど低い。水道水が清潔で安全である、という認識はコンビニやスーパーでペットボトルの水を買うことが当たり前になった日本という国ではもはや幻想でしかなくなった。

そして、飲んだり調理に使う水には気をつけてもそれ以外では普通に水道水を使わざるを得ないのが、現代の住宅である。

たとえば、水道水には塩素などの消毒剤が含まれており、それが原因で肌が乾燥したり、髪がきしんだりすることがある。キッチンで野菜を洗ったり、お風呂で汗を流したりするときに、ほんのわずかに感じる違和感。その感覚は、化学物質による水の質の低下に反応している可能性がある。

ここで登場するのが「活水器」だ。

一般的に活水器は、ろ過や除去といった浄水機能を目的とはしていない。その代わり、水のエネルギー構造や分子の動きにアプローチし、水を本来あるべき状態へと整えることに特化している。

つまり、目に見えないレベルで水の波動や活性度を上げることで、飲用としての味わいや使用時の感触に変化を与える。料理がまろやかになった、肌あたりがやさしくなった、という声は、そうした水の性質の変化を身体が感じ取っているからだろう。

さらに興味深いのは、水を活性化することで、暮らしの「場」そのものが変わっていくという考え方だ。人が暮らす土地や空間には目に見えない気の流れがあり、水がその質を調整する役割を果たすというのは、東洋的な思想とも重なる。実際、活水器を導入した家では、植物が元氣になった、部屋の空氣が軽くなった、という感覚的な変化を口にする人も多い。

活水器は、浄水器のように「汚れを取る」ものではない。だからこそ、キッチンやお風呂、シャワーなどでは、必要に応じて浄水器と併用することで、より理想的な状態を実現できる。つまり「浄水で不純物を取り除き、活水で水のエネルギーを整える」という2段階のアプローチが、心地よく健康的な水環境をつくるポイントとなる。

たとえば料理。活水された水で炊いたご飯は粒が立ち、野菜を洗えばみずみずしさが際立つ。お風呂では、肌に柔らかく馴染む湯になり、髪の指通りも変わる。日常のささいなシーンで、確かに違いを感じられるのが活水器の魅力だ。

活水は、そんな現代のノイズをそっと中和してくれるような存在でもある。とくに、外的な電磁波要因、たとえば送電線や基地局の近くに暮らす場合、水の質を整えることは空氣の質を整えることとつながってくる。

もちろん、テクノロジーの恩恵を否定する必要はない。むしろ、私たちはその便利さの中に生きているし、それを前提としたうえで「いかに身体と心が調和するか」を考えることが、今の時代の自然な暮らしのあり方だ。

自然素材の家づくりをするなら、水もまた、見逃せない要素だ。空氣と同じように、水もまた身体の一部をつくるもの。目には見えなくても、体感覚で知覚できなくても確実に影響を与えるからこそ、質にこだわる価値がある。

水を整えること。それは、身体を整えることであり、場を整えることでもある。

家の「氣」を変える一歩として、まず水から見直してみるのはどうだろうか。

07.私たちがカビ対策を家づくりの基礎に据える理由。

「最近、なんだか眠りが浅い」「目覚めが重い」「ずっと疲れている気がする」

それって、実はカビが原因かもしれません。

カビの影響は、想像よりはるかに深い場所にまで及びます。目に見える黒カビや白カビはまだ序の口。壁の中、床下、天井裏。ふだん見えないところにこそ、胞子たちは潜み、静かに暮らしの空気を変えていきます。気づかぬうちに毎日吸い込んでいるそれが、じわじわと身体にストレスをかけ続けている。

実際、カビが引き起こす疾患は多岐にわたる。アレルギー性鼻炎、気管支喘息、過敏性肺炎など。とくに免疫力が落ちている時や、呼吸器がデリケートな赤ちゃんや高齢者にとっては、その影響は無視できないレベル。

「ただのホコリでしょ?」と見逃しがちな壁のスミに潜む黒い影。その正体はクラドスポリウムやアスペルギルスといった真菌の一種で、空気中に無数の胞子を放っているのだ。

厚生労働省の資料でも、こうした真菌類がシックハウス症候群の引き金になると明記されている。

つまり、カビは見た目の問題ではなく、住環境そのものの質を問う存在。

とくに最近の住宅は高気密・高断熱が当たり前になり、外気との自然な通気が減少。これは省エネには有利でも、湿気とともにカビを家の中に留めてしまうリスクがある。いわば、密室育ちの胞子たちが、より快適な繁殖環境を手にしているとも言えるのではないか。

簡単に考えても、例えば外気の湿度が60%だとして、換気扇を24時間稼働させたとする。除湿機能などついていない換気扇が外気を室内に取り入れる。それを室外に放出する。室内の匂いは時間の経過とともに外に出るかもしれない。しかし、換気扇によって湿気が24時間入り続けるのがビニールクロスやフローリングの一般的な家だ。

換気扇で外気との対流を起こすことで、シックハウス対策には多少はなる。

しかし防カビ対策にはならないのが一般建材の住宅だ。

このカビというリスクに対して、IZANAGIは住まいの設計段階から徹底的なアプローチを行っている。単に「除湿機を置きましょう」「防カビスプレーをどうぞ」ではなく、構造そのものに[カビが住めないロジック]を組み込んでいる。

たとえば、室内の壁や天井、収納内にも採用されているのが、調湿性の高い本物の漆喰。水分(湿気)を吸ったり放出したりを繰り返す呼吸する壁が、空氣中の湿度バランスを整えてくれる。

結果、カビが好む「ジメジメした場所」をそもそも作らせない。

収納の奥まで漆喰で仕上げることで、空気が滞留しがちな場所にも湿度のトラップができ、カビの温床を根本から排除する。

床材には、生きた木のように湿度を調整する無垢材を採用。塗膜でコーティングされた表面ではなく、木そのものが呼吸することで、足元から空間の空気を整える仕組みです。特に気密性の高い住宅において、この床の呼吸は侮れない。湿度は足元に溜まりやすく、そこをどうコントロールするかで空氣の質が変わるのだ。

そもそもカビは「湿度」「温度」「栄養源(ホコリや汚れ)」の3つが揃えばどこにでも生えてくる。

そのうちの一つでも欠ければ、増殖はできない。IZANAGIは、このなかでも最も制御可能な湿度にフォーカスし、家全体でその管理ができるよう構造を組み立てている。

利便性と経済性を追い続けた日本の住宅業界にとってカビは今でも盲点となっているのが事実だ。だからこそ、カビの害を少しでも知っている人が家づくりをする際は、そんな見えないリスクに対して、科学的な知見と素材の力を掛け合わせて対策する必要がある。

「空氣こそが現代のサプリメント」

まさにその通りで、空氣の質が体調に与える影響はあまりに大きい。呼吸の質が変われば、睡眠も変わり、脳のパフォーマンスや気分の波すらも変化する。家とは、単に雨風をしのぐシェルターではない。家そのものが、暮らす人の身体を整え、心の安定を生む装置でもある。

だからこそ、IZANAGIは「カビの生えない家づくり」を徹底してやっている。漆喰、生きた無垢材、通気、断熱材。すべては、見えない空氣の質を整えるための仕掛け。表面的な機能やラベルではなく、私たちの五感が感じ取る奥深い快適さのために。

08.健康にこだわりすぎると不健康住宅になる。

「健康で幸福になれる家に住みたい」

そう願う人が増えているのは、自然な流れだと思う。食品のラベルにある含有物をチェックし、化学物質を避け、なるべくオーガニックなものを選ぶ。家にも同じように、安心・安全を求めることは、意識の高い暮らし方の一部と言えるだろう。

しかし、行きすぎた健康主義は、ときに逆効果を生むことがある。

たとえば、電磁波。

確かに電磁波が人体に何らかの影響を与えることは、研究データからも見えてきている。しかし「電磁波=悪」と断定するのは、やや短絡的ではないかと思う。実際のところ、問題なのは使い方であって電磁波そのものが悪いわけではない。

たとえば、Wi-Fiルーターを家族が集まるリビングに設置する、家中のコンセントに常に電源を入れて家電をスタンバイ状態にしておく、スマートフォンを身体に密着させたり、ダラダラと長時間操作をする。こうしたライフスタイルの積み重ねが、過剰な電磁波環境を生んでおり、人に悪影響を与えている。

つまり、電気製品を「無知なまま、無意識に使うこと」が本当のリスクである。テクノロジーを悪いと決めつけて拒否するのではなく、理解したうえで、うまく取り入れる。これが現代に生きる大人ができる選択だと思う。

化学物質に関しても同じだろう。すべての化学成分が身体に悪いわけではない。むしろ、暮らしを快適にしてくれる側面もたくさんある。問題は、その使い方と量。

たとえば、床材や家具の仕上げに使われる化学塗料。安価で施工しやすく、耐久性もあるので、業者にとっては扱いやすい素材だ。しかし、成分や揮発期間をよく知らずに使用すれば、住み始めてからシックハウスの症状が出ることもある。

だからこそ必要なのは「排除」ではなく「理解と選択」だと私たちは考えている。

ここで問題になってくるのが、こだわりすぎ、という姿勢。

「この家の壁紙はビニールクロスだからダメだ」と断定したり、「フローリング材に少しでも合板が使われているなら論外」と思い込んだりする。そうなると、素材を選択する理由が「悪」が起点となってしまう、いずれ心のバランスを失ってしまう。

大事なのは、ご自身の感覚が快適だと感じる方を選択すること。

そして、健康にこだわりすぎる人ほど、ネットやSNSなどの情報に左右されやすい傾向も見られる。自分の感覚ではなく、誰かの意見に頼りすぎてしまう。つまりそれは依存性。そして、いつしか「これはOK、これはNG」といった二元論に陥っていく。

私たち人間は、本来もっと自由で、柔軟な存在。

自然素材が心地よいと感じるのも、無垢の床に素足で立ったときの感覚、漆喰の壁に囲まれて呼吸がしやすいと感じる、その体験がベースになっているはずじゃないですか。つまり、感覚と体験からくる冷静な思考。この3つを組み合わせて、自分自身が素材を選んでいくのが健やかな家づくりの基本になっていく。

精神的な健康も、住まいには大きく影響する。

神経質になりすぎると、家族とのコミュニケーションにも影が差し、暮らしそのものが息苦しくなってしまう。家とは、本来リラックスできる場であるべきなのに、あらゆる「気にしすぎ」がストレスの原因になってしまっては、本末転倒ではないだろうか。

だからこそIZANAGIでは、「徹底するところは徹底し、ゆるめるところはゆるめる」というスタンスを大切にしている。たとえば、構造体や断熱材、壁体内などカビや湿気による重大リスクには、科学的根拠をもとに強い対策を施している。

一方で、「すべてのものを自然素材に」という極端なこだわり方はしていない。

自然素材を活かしつつ、本物のテクノロジーや利便性とも共存する。それが、いまの時代にふさわしい健康な住宅の在り方だと考えている。完璧を目指すのではなく、自分にとっての最適を目指す。

そこに、心も身体も無理のない、本当に健やかな暮らしがあるのではないでしょうか。

09.IZANAGIが描く快適な暮らしの本質。

2020年のコロナ禍以降「どこで暮らすか」「何と暮らすか」そして「どう生きるか」

この三つを真剣に考える人たちが、都市部でも地方でも、いま確実に増えてきている。目に見えるもの、耳に届くもの、手で触れるものの質を問い直す動き。暮らしという日常の中に、自分の価値観を通すことの意味を、私たち日本人はもう一度見つめはじめている。

そんな時代の転換点にあって、IZANAGIが提案するのは、ただ「住むための家」ではない。人生の質を高める場所としての家である。構造や素材の話を超えて、思想や哲学の次元で、家のあり方を学び実践しながら更新していく。単なる間取りや設備の整った箱ではなく、心と身体の調和を支える舞台装置としての家づくり。

その先にこそ、真のウェルビーイングがあると私たちは考えている。

健康であること、安心できること、安全であること。それは決して特別な理想ではない。けれど、都市型生活(大量生産と消費が中心の暮らし)の速度のなかで、いつのまにか私たちはその基盤をどこかに置き去りにしてしまってはいないか。便利さと引き換えに、心地よさを失ってしまってはいないか。だからこそ、今こそ「自分にとっての暮らしの場とは何か?」の問いに、真摯に向き合うべき時だと思う。

都市部のように広告とマーケティングのなかで、ノイズと情報の洪水にまみれることなく、自分の五感と感覚でいられる環境。そんなことを真剣に考えると、自然素材の家は、その土地の空気を吸い、光を受け、四季を抱いて呼吸する。そんな家に身を置くことで、ただの建築物ではなく、日々を整えてくれるあなたの居場所になる。

そして、IZANAGIは「自然素材=古風なもの」という固定概念からも自由だ。漆喰や無垢材といった素材の持つ調湿性や断熱性に加えて、現代的な技術も融合させていく。たとえば、水の分子構造を整える活水器。身体に取り入れる水が変わることで、日々の代謝や内側からのコンディションに微細な変化が起きる。

さらに、見えないストレスのひとつである電磁波への対策も、現代的な知見と機器を用いて行っている。こうしたテクノロジーとの融合は、単なるガジェット的付加価値ではなく、感覚に対する敬意の表れである。

自然と科学の融合。それは、過去と未来をつなぐ試みであり、知性と感性のバランスをとる行為でもある。身体に優しいだけではなく、思想にも共鳴する家。そこにこそ、これからの家のあるべき姿があると考える。

ライフスタイルは、自分の思想を住空間に表現することで育っていく。そしてその思想の根本に「健康でありたい」「安心して暮らしたい」「安全であってほしい」という、人として当たり前の願いがあるなら、それに対して誠実に応える住まいが必要だと思う。

10年後、20年後も、身体が健やかで、感覚が満たされていて、暮らしに誇りが持てる。そんな未来を想像できる人たちのために、IZANAGIはこれからも「快適性と暮らしの本質」を問い続けていく。思想と技術、自然とテクノロジー、過去と未来。そのすべてを、ひとつの家という形でつなぎなおすために。

こんにちは、これはコメントです。

コメントの承認、編集、削除を始めるにはダッシュボードの「コメント」画面にアクセスしてください。

コメントのアバターは「Gravatar」から取得されます。